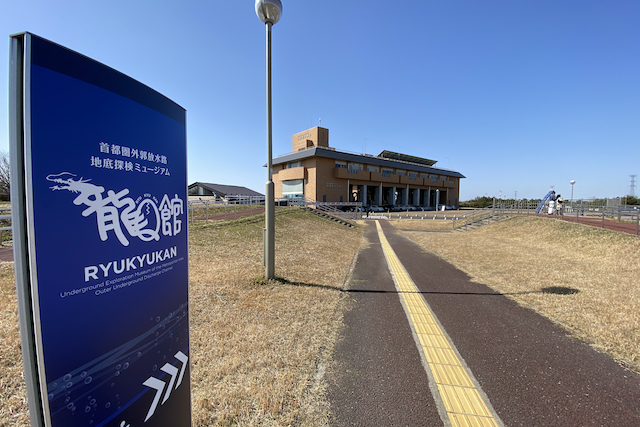

首都圏外郭放水路地底探検ミュージアム「龍Q館」にやってきました。

龍Q館(りゅうきゅうかん)は、埼玉県春日部市にある洪水防御施設「首都圏外郭放水路」内にあります。

最寄駅は東武アーバンパークラインの南桜井駅。駅から遠いのでバスに乗ることをオススメします。

自動車でお越しの方は、無料駐車場があります。

今日の目的は、ここでやっている首都圏外郭放水路見学会へ参加です。

立坑をじっくり見られる「迫力満点!立坑体験コース」、放水路の心臓部であるポンプを堪能できる「深部を探る!ポンプ堪能コース」、最もポピュラーで回数が多い「気軽に参加できる!地下神殿コース」の3つがあり、基本的にはインターネットか電話で事前申込制となっています。

私が参加したのは地下神殿コース。

申し込もうと思ったら、日中のコースは満員。

朝イチのものですら定員ギリギリになっていたので、あわてて申し込みました。

国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所 首都圏外郭放水路管理支所

…長いな。

庄和排水機場と地底探検ミュージアム龍Q館が一つの建物になっています。

別アングルから。

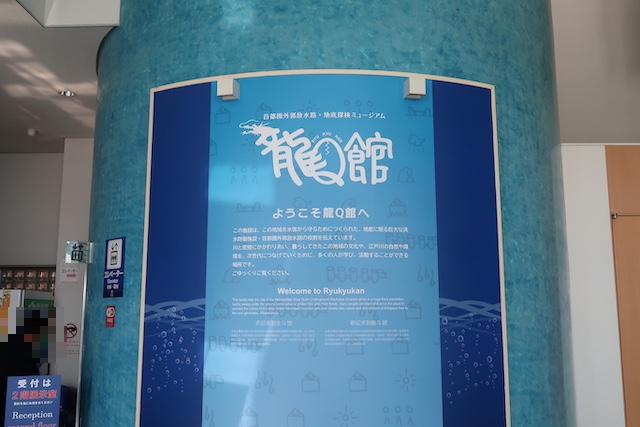

龍Q館入口。

首都圏外郭放水路管理支所の管轄に見えますが、管理と運営は国土交通省江戸川河川事務所と春日部市が共同で行っているとのこと。

中に入ると目に入ってきたのは、水色の柱と龍Q館の紹介文。

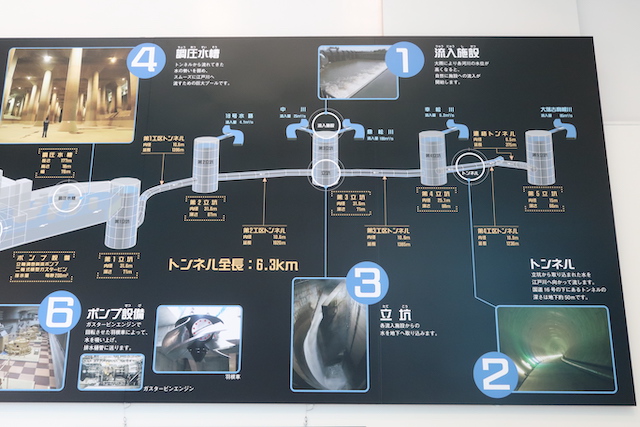

エントランスにあったのは、埼玉県の航空地図と施設を紹介したパネル。

首都圏外郭放水路のメカニズム。

大落古利根川(おおおとしふるとねがわ)、幸松川、倉松川、中川、18号水路が洪水となった際、これらの一部を取り込み、江戸川に流すことで被害を軽減するといった働きです。

全国に甚大な被害をもたらした、令和元年台風第19号でも大活躍。

5河川から同時に水を流入させたフル稼働状態で、2019年10月12〜15日に東京ドーム9個分にあたる約1,150万トンの水を排出したそうです。

これは、全区間の稼働以来、過去3番目に多い排出量だったとの説明がありました。

ちなみに、過去最大は鬼怒川が決壊、氾濫した2015年9月の台風17号・18号。最大流入量1,900万トン。

2階へあがる階段横の吹き抜けには地層タワーがどーんと。

建設時に発見されたもので、12.5万年前のものから3分割に直立して展示されています。

受付がある2階の廊下には、ロケに訪れた有名人のサインがたくさん飾られていました。

これはほんの一部。

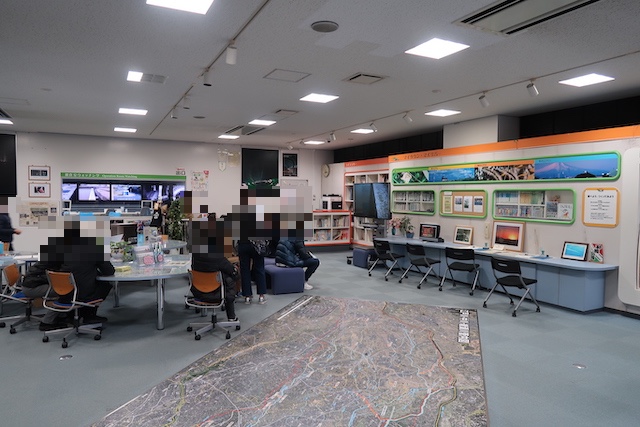

ミュージアム内。

受付もここで済ませます。

10分前になると移動が始まるので、30分前には来ておいた方が無難です。

様々な展示や紹介映像を見られるので、早く来ることをオススメします。

パンフレットとステッカー、カードをいただく。

部屋の奥には司令室。

ドラマや映画などのロケでも貸し出されます。

ドラマ「下町ロケット」では、帝国重工のロケット打ち上げシーンで使われました。

ちょいアップ。

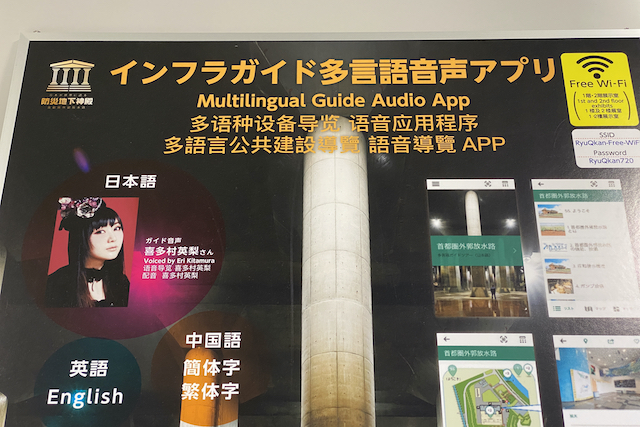

見学会に便利な多言語音声アプリがダウンロード可能。

日本語ガイドは声優の喜多村英梨さん。

ARアプリもあります。

カメラを向けると、その場所に洪水が流入してくる様子を疑似体験できます。

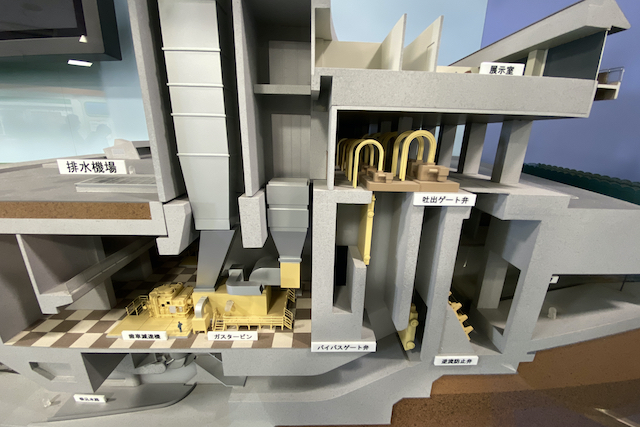

排水機場の内部構造を紹介した模型。

外郭放水路の説明が見られる映像フロア。

実は結構面白かった。

見学会開始前になると、スタッフの方の案内で1階エントランスへ集合。

参加者50人が集まったところで、先ほどのパネルをもとに説明を受けます。

そして、いよいよ地底探検が始まります。

龍Q館から外へ出て、スタッフの方へついていきます。

サッカー場などがある多目的グラウンド横を歩く。

この下にあんな施設が埋まっているとは、このときは想像だにせず。

地底への入口。

ここからは約100段の階段です。

元々見学用の施設ではないので、バリアフリーではありません。

申込時や説明時に丁寧に忠告されますが、聞き漏らしてしまったらここで待機するしかない。

水銀灯の光を頼りに、薄暗い階段を降りると眼前に広がる調圧水槽。

通称「地下神殿」です。

埼玉のパルテノン神殿とも呼ばれています。

広く静かな空間と、整然と並ぶ太い柱が立ち並ぶその様子に圧倒されます。

この調圧水槽は巨大なプールのようなもので、柱たちは立抗から流れてきた水勢を弱める働きです。

モザイクをかけていますが、人と柱のサイズ感がわかっていただけると思います。

柱は1本500トンという想像もつかない重さですが、プールの底に浮き輪を固定するのに相当の重さが必要なのと同じように、柱が浮いたり流されたりしないように、これくらいの重量やサイズが必要だとのことです。

この日は歩いて回れましたが、見学のタイミングによっては水が溜まっていることも。

ロケでも使われているので、見覚えがある方もいらっしゃるかと思います。

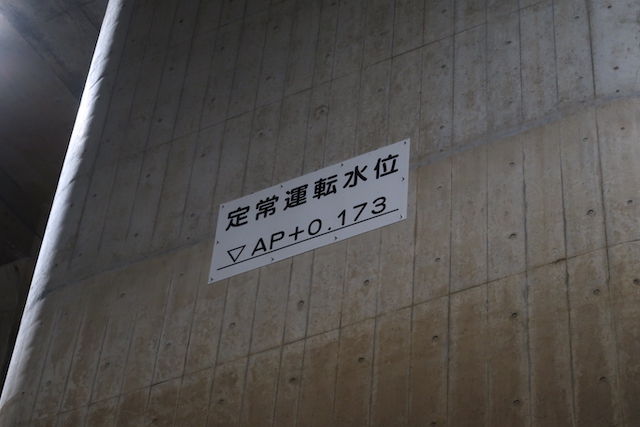

ポンプ停止水位と定常運転水位と書かれたボードが。

上にある定常運転水位はAP+0.173。

「AP」とは、Arakawa Peilの略で、東京湾霊岸島量水標の目盛による基準面零位を基準とする基本水準面のこと。

荒川の基本水準面から0.173m上の位置がここで、これを上回ると危険なのでポンプを稼動、下のAP-6.187mまで下がったらポンプを止めるというマーカーです。

地面にはキャタピラの跡っぽいものが。

水とともに流れ込んだ土砂を外に出す作業をしたときについたものだとか。

人の手で何とかなるところは職員さんが、それ以外はブルドーザーで行うそうですが、ブルはどうやって入れるのだろう。

その答えはこちら。

上を見上げると、何かフタのようなものが見えます。

ここをあけて、クレーンでブルドーザーを昇降させるそうです。

奥に見える第1立坑。

作業時にブルドーザーが誤って落ちないよう、階段状になっていました。

地下神殿に10分ほど滞在し、降りてきた階段を上って再び地上へ。

入るときは気にしませんでしたが、この柵で囲われているのがブルドーザーを降ろすための穴です。

地下で見たときはあまり大きさを感じませんでしたが、間近で見るとデカい。

スタッフの方の誘導で、今度は第一立坑へ移動。

立坑入口。

中は狭いので、半分ずつ入ります。

後発隊は先発隊が出てくるまで外で待機。

先発隊が出てきた後、いよいよ中へ突入です。

人が一人通れるか、ギリギリすれ違えるほどの幅。

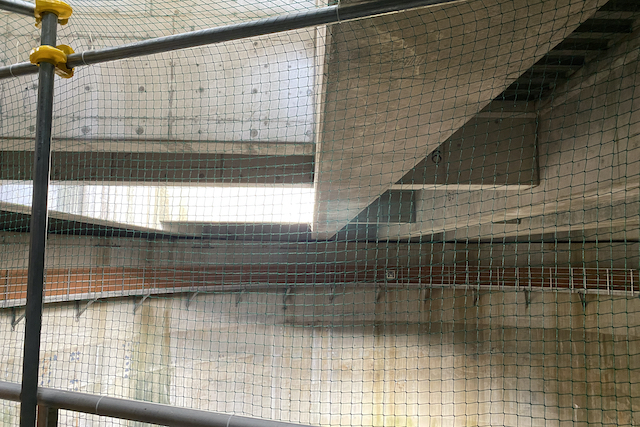

第一立坑はこんなに広かったのか!

下を見ると足がすくんできます。

コワイコワイ…。

心細い柱に掴まりながら、恐る恐る情けなく歩いて回りました。

程なくして外へ出るよう連絡があり、見学会はこれにて解散となります。

せっかくなので、近くの設備を色々と見ていきました。

こちらは吐出ゲート弁。

シールドマシンの面版。

これが回転して土砂を削っていきます。

シールドマシンの歯先。

外壁。

江戸川沿いには

放水路が。

おそらく、ポンプで汲み上げた水をここから吐き出すのでしょう。

平和な江戸川。

いつまでも平和な川であってほしいものです。

現地から移動し、11時と少し早いですがお昼にします。

立ち寄ったのは道の駅庄和。

庄和といえばこの大凧。

これだけ大きいのに、子供用だったりします。

毎年5月に行われる大凧あげ祭りで、実際に子供たちがあげているそうです。

こまないうちに食彩館へ。

牛すじカツカレーを食す。

カレーよりも味噌汁が美味しかったです。

今回紹介した首都圏外郭放水路の公式サイトはこちらです。

首都圏外郭放水路

https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/gaikaku/

記事掲載時点、新型コロナウイルスの感染拡大防止ということで見学会は中止になっています。

興味がある方は、再開されたらぜひ!!